写真1.Chivas Brothers社Kilmalid Plantにあるブレンダー室:Ballantine’s、Chivas Regal, Passport等のブレンデッド・ウイスキーやThe Glenlivet, Aberlour, Scapa等のシングルモルトの製品品質を管理し、新製品の開発を行い、物つくりの要を担っている。

写真1.Chivas Brothers社Kilmalid Plantにあるブレンダー室:Ballantine’s、Chivas Regal, Passport等のブレンデッド・ウイスキーやThe Glenlivet, Aberlour, Scapa等のシングルモルトの製品品質を管理し、新製品の開発を行い、物つくりの要を担っている。

本スコッチノートの執筆が始まったのは2001年4月で、本章では以来直近までの25年間のBallantine’sブランドの発展について振り返ってみたい。

近年の主な出来事

言うまでもなくブランドの命運を左右するのは経営であるが、Ballantine’sブランドも、結果的には良かったのであるが20世紀末から2回もオーナー会社が変わるという出来事に見舞われている。

● 1987年にビールと食品会社のAllied Lyons社が当時Ballantine’sのオーナーだったHiram Walker社を買収。

● 1994年にAllied Lyons社はスペインのワインメーカーPedro Domecqを買収し、Allied Domecq社となる。

● 2005年、フランスのPernod Ricard社がAllied Domecqを買収し、Ballantine’sブランドはPernod Ricard社が既に所有していたスコッチウイスキーのChivas Brothersのポートフォリオに組み入れられた。

● Pernod Ricard社はウイスキーの発展に積極的で、生産の増強、新ブランドの投入を進めた。

販売数量の拡大

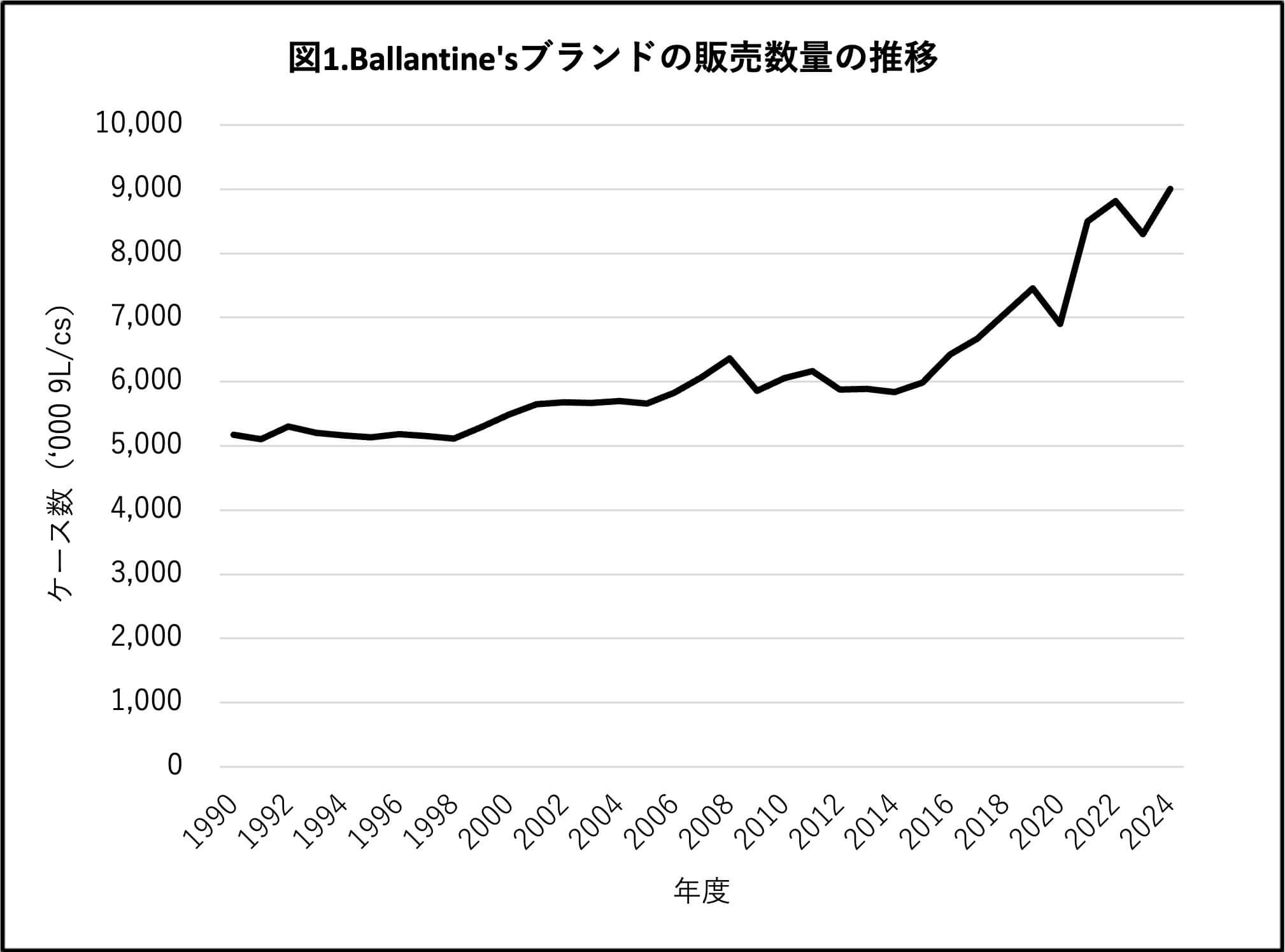

Ballantine’sはスコッチウイスキー第2のブランドで、2023年時で販売ケース数は800万越えている。図1に1990年からの販売量の推移を示した。

Ref. IWSR

総体的には安定した成長を示しているが(2020年の減少はコロナ禍によると思われる)、2015年からの増加が著しい。1991年から2014年の24年間で対前年の増加率は平均で4.1%、それが2015年から2023年の9年間では10.5%に上昇している。Pernod RicardによるAllied Domecqの買収は2005年、以後、より高い成長を目指して原酒の生産体制を整えて在庫を増やし、2015年にはより積極的な拡売が行える十分な熟成原酒の在庫を持つようになったというのが筆者の見立てである。

生産能力の増強

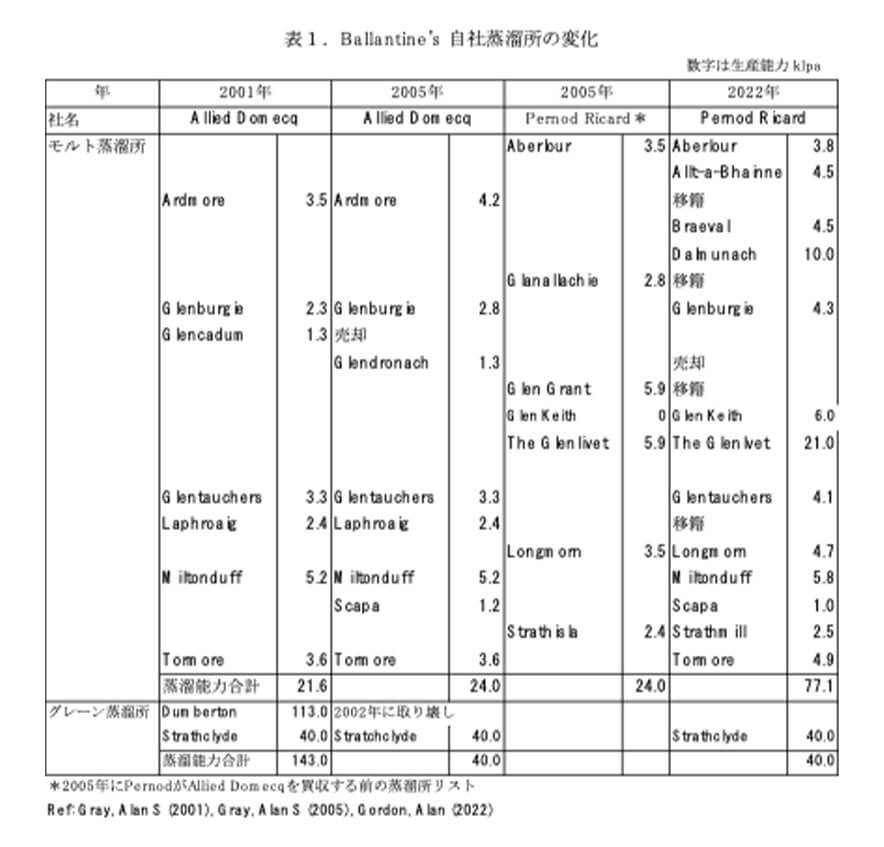

表1に歴代Ballantine’s Brandのオーナーだった会社が、自社で所有していた蒸溜所とその生産能力を示した。2001年のオーナー会社はAllied Domecq社で、7つのモルト蒸溜所(合計生産能力21.6klpa)と2つのグレーン蒸溜所(合計生産能力143.0kpla)を所有していた。Pernod Ricard社がAllied Domecq社を買収した2005年には、Allied Domecq社が8つのモルト蒸溜所(合計生産能力24.0klpa)と1つのグレーン蒸溜所(生産能力40.0klpa)、Pernod Ricard社が6つのモルト蒸溜所(合計生産能力24.0kpla)、両社合わせて14のモルト蒸溜所(合計生産能力48.0kpla)であったが、以後Pernodは生産能力を飛躍的に増強し2022年には13のモルト蒸溜所(合計生産能力77.1kpla)となっている。

ウイスキーのニューメイクの生産は平均でも8年以上先の販売予測に基づいて決定される。2005年にPernod Ricard社に買収されるまでのAllied Domecq社は堅実な見通しを持っていたと思われるが、Allied Domecqを買収しその蒸溜酒部門を既に持っていたChivas Brothersに統合したPernod Ricard社はより強気の見通しを持ち、蒸溜所の能力を増強していったと考えられる。尚、ブレンドは自社蒸溜所のモルトやグレーンだけで行う訳ではなく、他社のモルトやグレーンも使用するが、多くの場合他社原酒は自社原酒との交換で調達するので、PernodはDumbartonを失ったグレーン・ウイスキーの不足分をモルトとの交換で調達していると思われる。

最新鋭のモルト蒸溜所

Pernod社の蒸溜能力の増強で目につくのは新Dalmunach蒸溜所の建設とThe Glenlivetの増設である。

写真2.ダルムナッハ蒸溜所:左は外観、右は蒸溜室である。この最新鋭のスペイサイド蒸溜所は、元インペリアル蒸溜所の跡地にPernod Ricard社(Ballantine’sを含むスコッチウイスキー部門はChivas Brothers社)によって建設され2014年に操業を開始した。

ダルムナッハの諸元は下記の通りである。

● 原料麦芽:Non-peated麦芽を製麦会社から購入。

● 仕込槽:1仕込み12トンのフル・ラウター方式。1仕込み当たり60klの清澄麦汁を得て発酵槽へ送る。

● 発酵槽:容量60klのステンレス製発酵槽を16基持つ。発酵時間約2.5日でアルコール分約8%の発酵終了醪となる。

● 蒸溜:初溜釜(30kl)4基、再溜釜(20kl)各4基。温暖化ガスの排出量削減の為、全ての蒸溜釜でTVR(Thermal Vapour Recompression: 熱蒸気再圧縮法)による熱回収を行っている。New make spiritのアルコール度数は約69%である。

● 品質:クリーン、フルーティーなスぺイサイドスタイル。

● 生産能力:1万klpa。

● 主たる用途:Ballantine’s、Chivas, Passport等のブレンド。

もう一つ目を引くのはThe Glenlivet蒸溜所の大幅な拡張で蒸溜能力は2万klpaを超える。1824年に農夫兼密造業者だったGeorge Smithが正式免許第一号を取得してちっぽけな蒸溜所を建ててから200年、スコッチウイスキー産業の在り方は革命的に変化した。

消費者による品質評価

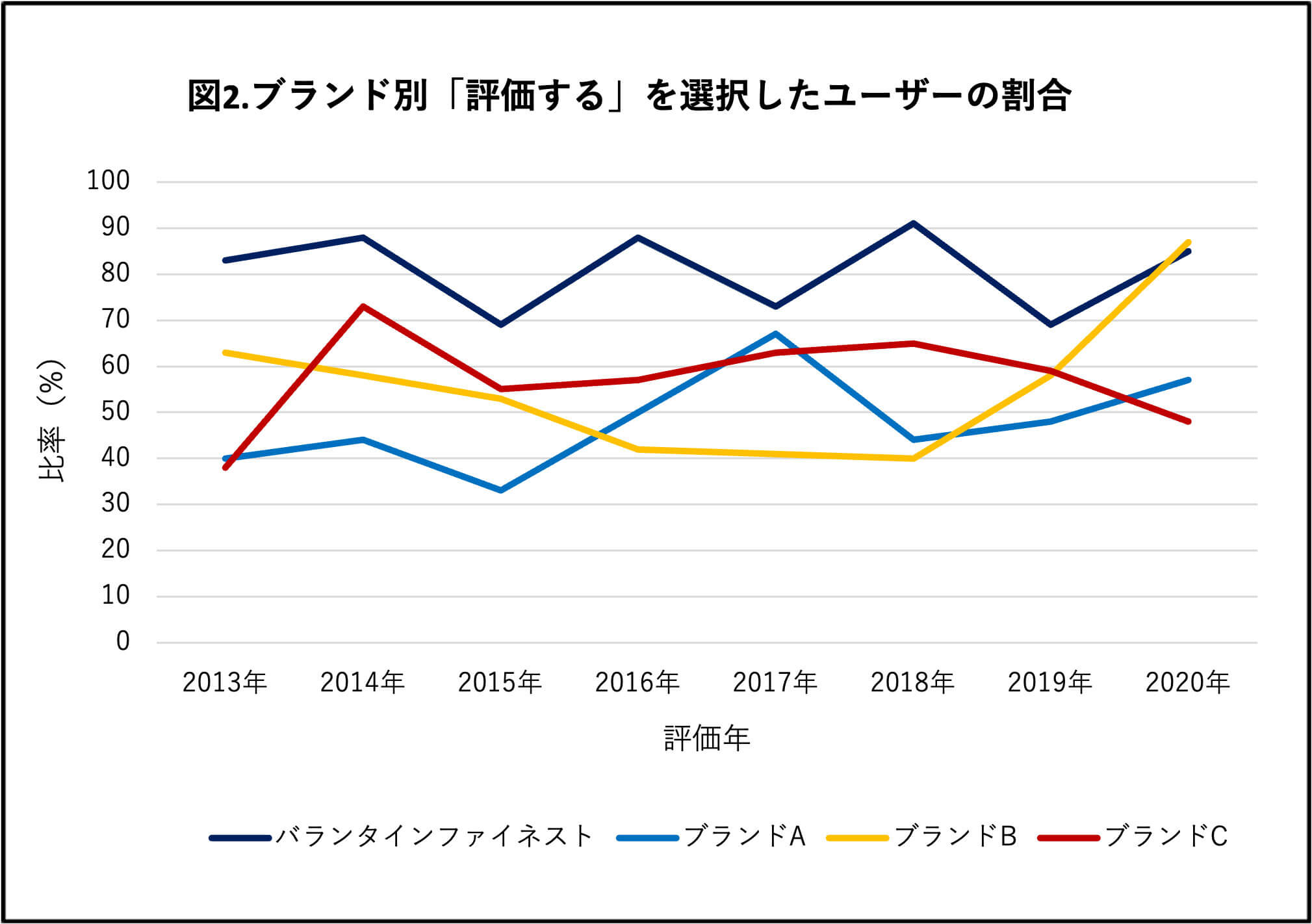

Ballantine’sブランドの量的拡大は目覚ましいが、品質はどうなのだろうか。近年インターネット販売が拡大する中で、ウイスキーのネット販売に特化した小売りも現れ、ネットでウイスキーを購入した消費者は、購入したウイスキーについて自分のレビュー(採点とコメントによる評価)を販売会社のサイトに投稿できるところが出てきている。

イングランドにあるMoM社はネット販売の草分けの1社で、消費者から投稿されたレビューを公開しているので、Ballantine’s Finestと同クラスの他社ブランド3点の2023年から約8年前までの消費者評価データを比較してみた。尚、Ballantine’s Finest以外のブランド名はA, B, Cとして実名は伏せさせてある。

採点データの解析方法は、0.5点から0.5ポイント刻みで5.0点までの10段階を0.5点から2.5点までの低評点グループを「品質を評価しない」、3.0点から5.0点までの高評点グループを「品質を評価する」の2グループに分け、「品質を評価する」のグループの全体中の%の変化を時間軸で表してグラフ化している。又、購入者のコメントは代表的なコメントを拾って記した。

ブランドAの品質の評価は、長期的には「評価する」と「評価しない」が拮抗していること、又時期による振れ幅が相当大きい事が見て取れる。

「評価する」とした購入者のコメントは

● アイスとジンジャー・エール割に良い。

● どこでも買えるし安い。

● フルーティーさ、スモーキー、ビスケット様がミックスされた複雑なフレーバーで良い。他の多くのブレンドはフルーティーに偏り過ぎ。

● スムースで価格も安い。

● 味が良い。この価格では他にはない。

一方、「評価しない」とした顧客は

● 味が変わった。昔の方がずっと良かった。

● 長年飲んでいたが、最近味が変わった。もう買わない。

● 味が荒っぽくて良い所がない。

● 今のものはピート臭のする灯油のようで酷い。以前はもっと良かった。

このブランドは2008年にブレンドを変更していて、昔の品質を覚えている人からは厳しい評価を受けたことが見てとれる。

ブランドBは時期による評点の振れ幅が大きく、2015以前は高評価だが2016年-2018年は評価が落ち、2020年以降持ち直している。

品質を「評価する」という購入者のコメントは

● 麦芽様、バニラ、スパイス、ビスケット様のフレーバーがありホッとする味。

● この価格帯ではベスト。

● バランスがよくエンジョイできる。安い。

● 価格の割には良い。

● しゃきっとしているがスムース。値段はシングルモルトの半分だ。

品質を「評価しない」とした購入者は

● 色付きアルコール。ウイスキーらしさが無い。

● 不快。ひどい安物。

● 何が起こったのか。1年前まではしっかりしたブレンドだった。最近のものは悪臭のあるグレーンと消毒アルコールのようで飲めない。

● 年に何10本も飲んでいたが最近味が変わった。泥水みたいで飲めない。

ブランドCは直近の2020-2022年で「評価する」と「評価しない」が拮抗しているが、それ以前は「評価する」が60%以上で「評価しない」40%以下を必ず上回っていて、一定の顧客満足度を得ていたと思われる。

「評価する」とした購買者のコメントは

● 日常酒として飲みやすくて良い。

● 期待以上。ソフトな香り、スパイス、はちみつ様、木香、スモーキーがありやや甘いが値段の割には良い。

● ストレートでも良いが、ロックやコーク割に良い。

● すばらしいウイスキーとは言わないが、払った金には相当する。

「評価しない」とし購入者は

● 思ったほどは悪くないが、やっぱり駄目。

● 味が悪い。値段に対して最悪。

● オイル・ランプのような香りで、この値段では買えない。

● 味が単純で失望した。

● 何かと混ぜないとストレートでは飲めない。

Ballantine’s Finestは過去全ての期間に亙って70-90%の「評価する」を得ていて、10%-30%の「評価しない」を明確に引き離しており、購買者から安定した評価を得ている。購入者のコメントを上げる。

「評価する」と言った購入者は

● 秀逸なブレンドでシングルモルトに負けない。ごく少量の水を加えて1、2分置いてから飲むと素晴らしい。

● ソフト、スムース、ジェントル、甘い、カラメル・アップル、ミルク・チョコ、微かなピートが良い。

● 良く出来たブレンド。軽くスムースでフローラル。味も確りしている。これ以上のお値打ち品はない。

● 非常にスムース出で味も良い。この価格ではベスト。

「評価しない」と言った人のコメント

● 最悪ではないがアルコールっぽくて単純なウイスキー。ミックスにして飲むのが良い。

● 自分が飲んだスタンダード・クラスの中では最悪。甘すぎるしフレーバー過剰。

● ちょっと甘すぎて自分は好きではない。

● 不快な安物。砂糖を加えて酷い味を隠している。ホット・トディーにして飲むしかない。(筆者注:スコッチウイスキーは法律で砂糖を加えることは出来ない)。

味の評価は人様々でブランドのスタイルが好きな人もいれば嫌いな人もいるが、採点のスコアから見ると品質の評価と安定して高い評価を得ると言う点でBallantine’s Finestは抜きんでていて、続いてブランドCである。ブランドAはブレンドの変更が消費者に支持されなかったし、ブランドBは品質管理に問題があるようである。品質は、“顧客の期待に応えること”と定義される。期待に応えれば顧客の満足度(Customer’s Satisfaction: CS)は上がり、再購入してくれるし口コミ効果も大きい。市場での引きも良くなり販売価格も上がる。筆者の英国滞在の経験から見ても、スーパー・マーケットでのスタンダード・スコッチの棚の位置はBallantine’s FinestとブランドCが中央の好位置、ブランドAとBはボトムに近く、価格も同じ傾向であった。品質はペイするのである。

Mr Sandy Hyslop

昨年の10月にChivas社のマスター ブレンダー、Sandy HyslopさんをKilmalid Plantに尋ねた。目的はBallantine’s ブランドの成功要因や今後のブランド展開についてインタビューする事にあった。

写真3.Sandy Hyslop氏の近影。貫禄がつき正にMasterの風格が備わった印象であるが、親切で温かい人柄は変わっていない。

以下、SandyとのQ & Aである。

Q. ここ10年くらいのBallantine’s Brandの展開は?

A. 伝統的なブランドをしっかり守り、その線に沿った新製品を出してきた。Ballantine’s 7年、10年やGlenburgie Single Malt 12年、15年、18年等である。加えて新しい革新にも挑戦して来た。Ballantine’sをベースにしたフレーバード・スピリッツで、ライムフレーバーのBrazil、チェリーフレーバーのWild、パインアップルフレーバーのSunshineである。

Q. 私の研究によるとBallantine’s Finestの消費者評価は何年にも亙って常に同クラスのスタンダード・スコッチの他のブランドを圧倒しているが、特に努力していることは何か?

A. 品質の維持・向上には常に努力している。十分な熟成原酒を持つこと、より厳密な品質チェックを行うようパネルの力量を上げ、テースティングのやり方も変えた。

Q. 将来の方向性は?

A. 市場、競合、消費者はどんどん変わって行く。伝統に安住している時代は終わった。新しい挑戦が必要だ。

Q. 最後に日本のウイスキー・ファンに一言お願いします。

A. Ballantine’s Brandは一貫して甘いバニラ、フルーティー、ハニー、トフィーのフレーバー、スムースでバランスが良く複雑でしっかりした味わいである。Finestは多様な飲み方に適していて、ストレート、ロック、水割り、ソーダ割、カクテルで楽しんでいただけます。高酒齢のBallantine’sはウイスキーの味そのものを楽しんでいただく飲み方が良いでしょう。我々ブレンダー室メンバーは品質の一層の向上を目指し、日々努力しています。一層のご愛飲をお願いします。

終りに

2001年4月から連載を始めたスコッチノートは本章で136回を迎え、この章を最終章とさせていただきます。筆者としてはまだ興味があるトピックが幾つかあるが、昨年の10月にスコットランド滞在を打ち切って帰国したので取材が出来なくなったのが理由である。執筆に当たっては必ず実地調査を行う“Hands-on”を貫いてきたので止むを得ない。

「スコッチノート」の“スコッチ”は“スコッチウイスキー”、“スコッチタータン”、“スコッチブロス”など“スコットランド特有の”を意味する形容詞で、通常最もよく使われているスコッチウイスキーを指す。より広い意味でも“スコットランドの”や“スコットランド人”である。“ノート”は“形式ばらない短信”の意味である。その意味で、書いてきた内容は“スコッチ”の枠からはみ出た場合も多く、申し訳なく思っています。ただ、スコッチウイスキーの理解には背景のスコットランドの歴史や文化、社会を知っておくことは有用だし、相当のページを割いたアイリッシュウイスキーもスコッチの兄弟分なので良かったのではないかなと思っています。色々の実地に首を突っ込んでいると思いがけない情報に出くわす事も多く、いままで出版されたウイスキー関連の出版物にはないトピックも相当ありました。筆者の身勝手を許していただいた読者の方々とBallantine’s(日本)に厚く御礼申し上げます。

2025年6月

稲富 孝一