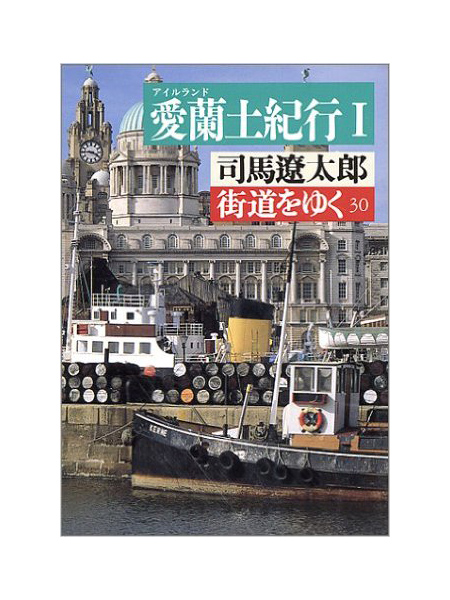

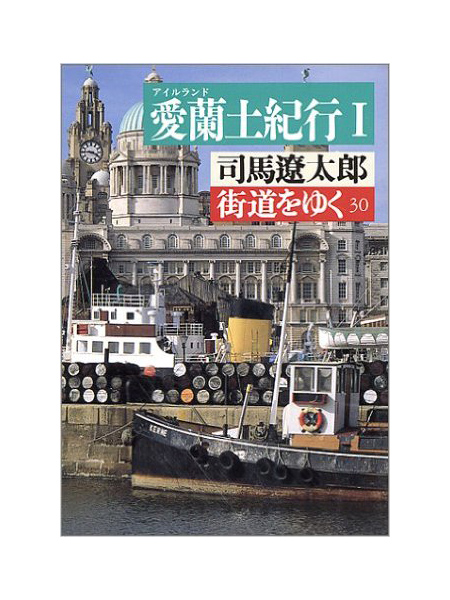

「愛蘭土紀行I」カバー写真:リバプールのマージーサイド海事博物館前から北を向いて撮影されたこの写真前方の突堤の上には多くの樽が置かれている。

司馬遼太郎さんの旅行記「街道をゆく」は、その地の風土とそこに住む人々の歴史と文化を深い思索で描いた名作である。海外編は多くないが、その一つに「愛蘭土紀行 I, II」がある。このアイルランドへの旅で司馬さんは、ロンドンから直接アイルランドへは行かず、まずリバプールへ行き、数日を過ごした後ダブリンへ入っている。司馬さんは「愛蘭土紀行」の中で、アイルランドと自国では生きてゆけなくなって必死で海外に逃れたアイルランド人の過酷な運命を浮き彫りにしたが、リバプールを経た理由を「アイルランド人にとってこのイギリスの港町は、日本の演歌ふうにいえば涙の港というほかない。である以上、リバプールを経由してアイルランド島にわたるのが礼儀と思ったのである」といっている。

司馬さんは「礼儀」と言ったが、「愛蘭土紀行」を読むと司馬さんはリバプール滞在中に、アイルランドについて優れた文学やビートルズを生んだアイルランド人の気質、イングランドによる支配の宗教的背景などについて、このアイルランド人の多い町で思考をじっくり醗酵させていたと思われる。

そのリバプールに行った。私の動機は、司馬さんの「愛蘭土紀行」に触発されたこともあるが、いま住んでいるグラスゴーと相似点の多いこの町に興味があったこと、100年前までこのイングランドの町に2つの大規模なウイスキー蒸溜所がありそれに関する情報を得たかったことがある。更にもう一つ、私の持っている司馬さんの「愛蘭土紀行I」(「愛蘭土紀行I, II」1998年7月30日 第10刷 朝日新聞社)のカバーには、リバプールの港湾の中心のアルバート・ドックから北方の風景を写した写真が使われているが、前方の突堤には多くの樽が置かれているのを発見したからである。この樽は何の樽?どこから来てどこへ行く?何故ここに?という疑問が湧いたこともある。

リバプール・ライム・ストリート(Lime Street)駅:ロンドンからは直行電車が着く。グラスゴーからは、ロンドン行きの電車から途中駅でお世辞にも綺麗といえないガタガタのディーゼル車に乗り換えてここに着く。

グラスゴーからリバプールへは電車で行くことにした。グラスゴーから南方へ行く列車はセントラル・ステーションから出る。ロンドン行きのVirginの特急でWigen West and Northern駅で乗り換え約3時間少々でリバプールの中心駅のライム・ストリート駅に着いた。

リバプールは、英本土の中央部西側、マージー河畔(Merseyside)河口近く東側に位置する。マージー河畔といっても、アイルランド海から入り組んだ細長い湾の東の奥にマージー川が流れ込んだ感じで、リバプールの辺りは半分以上海の感じである。

マージー川の夕焼け:左側が南、右側が北にあたり、その先はアイルランド海である。19世紀中頃、アイルランドを襲ったポテト飢饉の時には百万以上のアイルランド人がリバプールに逃れてきた。

リバプール埠頭(Pier Head)のスリー・グレーセス:左から保険会社のRoyal Liver Building, 船会社のCunard Building,一番右が港湾管理局の建物である。いずれも20世紀始めに建てられた。

リバプールの歴史は古く、1207年に時のイングランド王・ジョンが詔勅でバラ(Bourgh=村)に定めた時に遡る。当時は人口わずか数百人の寒村だったが、18世紀に入ると急速に発展していった。発展の原動力となったのはアメリカやカリブ海諸島との交易が盛んになったことにある。アフリカを巻き込んでの三角貿易の始まりで、イギリスからはこれらの地域の発展に必要な資材を輸出、アフリカでは奴隷を買い付けてアメリカやカリブ海諸島に運び、アメリカからは綿花やタバコ、カリブ海諸島からは砂糖やラムをイギリスに輸入した。19世紀に入ると、産業革命で世界の工場になったイギリスから織物、機械類、船が世界中に輸出され、この時代全英国の輸出入の40%はリバプールを経由したという。19世紀中ごろからのリバプールの繁栄はロンドンを凌いだと言われ、その時の富の象徴がリバプール港埠頭に立つ3つの建造である。ギリシャ神話の美の3女神になぞらえてスリー・グレーセス(Three Graces)といわれるがその壮麗さには目を見張る。

二つの大戦中リバプールは、アメリカからの物資の輸入港として、又アメリカと英国を往復する貨物船船団を護衛する海軍艦隊の基地として重要な役割を果たしたが、リバプールの衰退は急にやってきた。1966年からの貨物輸送の一大革命、コンテナー化である。コンテナー化の伴って船も大型化し、クレーンやコンテナー置場には広いスペースが、効率的な物流には新しい道路や鉄道とのリンクが必要となったが従来のリバプールのドック(港湾)ではこの要求を満たすことは不可能であった。港湾はリバプール北のシーフォース(Seaforth)へ移り、それまで最も時間と労力を要していた人手による荷役作業が無くなった為、リバプールの何万人もの港湾労働者や関連事業で働いていた人々が失職した。

人間ばかりではなく、旧来の港湾施設も不要となった。マージー河畔に10km以上にわたって連なっていた旧来型の船着場、倉庫群が一挙に廃墟化した。60年台の後半からの20年間はリバプール苦難の時代であったが、この間新しい産業を求めて努力が始まる。不要となったドックや周辺の倉庫地帯を再開発し、一大観光地に仕立て直したのである。その中心がスリー・グレーセスからアルバート・ドックにかけての地域で、いまでは古い倉庫を改造して多くの博物館、美術館、洒落たレストラン、バーが入り、年間数十万人を超える観光客を集めている。2004年には市の他の数箇所と共にこの地域はユネスコの世界文化遺産に指定された。

Merseyside Maritime Museum (マージーサイド海事博物館)

マージーサイド海事博物館:元の保税倉庫を博物館に改装して、海に関することを収蔵・展示している。3階には、かってリバプールが英国の奴隷貿易の中心だったことに因み「国際奴隷博物館(International Slavery Museum)」がある。

アルバート・ドックにあるこの博物館は、元の保税庫を改装したもので、海と人との関わりがテーマである。船、交易、移民、密輸と取締り、海と戦争、海と芸術等広い範囲の展示が楽しめる。文書・図書館 (Archives and Library)には海事に関する資料が収集してあり、研究者に開放されている。

冒頭に述べた司馬遼太郎さんの「愛蘭土紀行I」のカバーの写真はこのマージーサイド海事博物館の正面入口のすぐ前の岸壁から北に向かって撮影されている。すぐ前のドックはカニング・ドック(Canning Dock)で、その前方の埠頭に樽が並び、その後方の乾ドックには1953年から1981年まで活躍した水先案内船「エドムンド・ガードナー号(Edmund Gardner)」が見える。この「エドムンド・ガードナー号」も博物館の収集品で、一アイテムとしては最大である。更にその後方にはスリー・グレーセスが写っている。

マージー海事博物館の前から北を見る:「アイルランド紀行のカバー写真と同じところから撮った。前方の突堤に樽はないが、その向こう側の黄色い煙突の「Edmund Gardner号」は同じ位置にある。

現在同じ場所に立ってみると、埠頭の樽は無く、港で使われた古い機材を展示するよう整備中である。黄色い煙突の「エドムンド・ガードナー号」はそのまま同じ位置にあり、その後方には超モダンなデザインのフラット(マンション)が立ち、さらにその後方のスリー・グレーセスも当然だがそのままである。

司馬遼太郎さんの「愛蘭土紀行I」のカバーの写真についてはすでに触れた。何の樽かは鏡に印字されている文字が解読できれば分かるのだが、本のカバーの文字は普通の拡大鏡では解読不可。サントリーから出版社の朝日新聞社にお願いして、ご好意で高解像度の写真も拝見したがそれでも判読できなかった。警察の科学捜査部のコンピューター付き画像解析機なら可能かとも思われたがそうも行かず判読は諦めざるを得なかった。

海事博物館の文書・図書館を訪ねた。リバプール港の歴史に詳しい専門家に、司馬遼太郎さんの本のカバー写真を見てもらい埠頭に並んだ樽が何か聞きたいと思ったからである。担当の書司によれば、「現在博物館になっている建物はずっと保税庫として使われていて、輸入されてきたか、あるいは輸出される蒸溜酒の樽が多く保管されていた。1980年台中頃から博物館の整備が始まり、保管されていた保税品は全て移動されたので、写真の樽はその時に埠頭に置かれたものではないか。中味はその前に税金を払って持ち主が引取り、空樽だけが置かれていた可能性が高い。樽の中味は何だったか不明だが、リバプールには以前Seagram社のラム*の瓶詰工場があり、カリブ海から大量のラムが輸入されていたのでラムの樽ではないか」、という。又、リバプールにはウイスキーのトレーダーが何軒かあったので、ウイスキーの可能性も無いわけではない。この樽の謎解きは残念ながら不成功に終わったが、リバプールの世界に広がる交易の一端を語ることは間違いない。

「スカウス(Scouse)」:このスカウスは、ひき肉、ジャガイモ、小さく刻んだ人参、パースニップ、グリーンピース、コーンが入っていた。手前黒く見えるのはビートで、その酸味が口中をさっぱりさせてくれる。スカウスが4ポンド(約500円)、ギネスが3ポンドで全部で約850円だった。

リバプールへ行ったら是非食べたいと思っていた料理がある。「スカウス」である。このビーフ味のシチューは、今は専ら家庭料理アイテムで、最近レストランやパブでは出さなくなったそうである。あそこなら出していると聞いていったパブでもメニューにはなかったが、バーのカウンターで聞くとあるという。早速オーダーして席で待った。飲み物はギネスにした。しばらくして運ばれてきた熱々の「スカウス」を、冷えたギネスをグビットやりながら食したが、「お袋の味」といった感じで、疲れた心身を休めてくれる。因みに、リバプール人はこのスカウス結構よく食べるらしく、スカウサー(Scouser)はリバプール人やリバプール訛りの英語をさす。